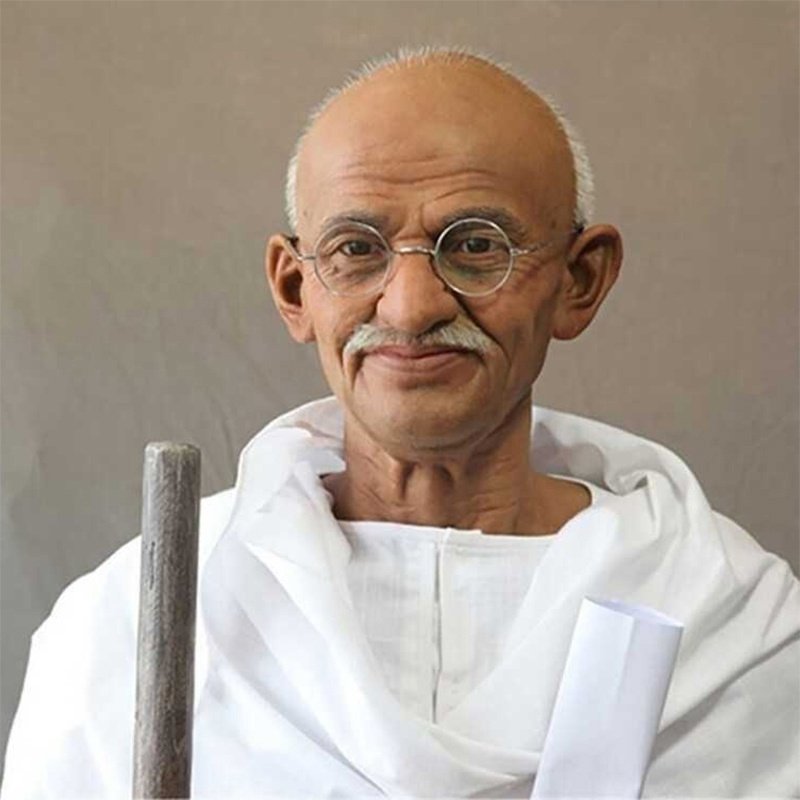

غاندي

المهاتما غاندي: روح الأمة وصوت اللاعنف

المهاتما غاندي: بطل الحرية واللاعنف

في مدينة بوربندر الهادئة بولاية جوجارات الهندية، وُلد موهانداس كرمشاند غاندي في 2 أكتوبر 1869، ليكون ميلاده بداية مسيرة فريدة لرجل سيغير وجه التاريخ الإنساني بأكمله. نشأ غاندي في أسرة محافظة، تؤمن بالقيم الدينية والأخلاقية، وتربى منذ صغره على مبادئ الصدق والتقشف واحترام الآخر. لم يكن في طفولته ما ينبئ بأنه سيصبح زعيم أمة، لكنه كان يملك قلبًا نابضًا بالإحساس بالعدالة، ونفسًا ترفض الذل والقهر.

رحلة إلى الوعي والبصيرة

سافر غاندي إلى لندن لدراسة القانون، وهناك اطلع على أفكار الغرب، لكنه ظل متمسكًا بجذوره الشرقية. وبعد تخرجه، انتقل إلى جنوب أفريقيا، حيث واجه التمييز العنصري والمعاملة القاسية التي كان يتعرض لها الهنود هناك. لم يسكت، بل أطلق أول شرارة في فلسفته الخالدة: “الساتياغراها” أو “قوة الحقيقة”، والتي تقوم على المقاومة السلمية واللاعنف. أدرك غاندي أن القوة الحقيقية لا تكمن في السلاح، بل في الصبر والثبات والمبدأ.

عودة إلى الهند وبداية الثورة

عاد غاندي إلى وطنه في عام 1915، ووجد الهند تحت قبضة استعمار بريطاني قاسٍ يستنزف خيراتها ويذل شعبها. لكن غاندي لم يدعُ إلى العنف، بل بدأ حملة لتحرير العقول قبل تحرير الأرض. دعا إلى مقاطعة البضائع البريطانية، وإحياء الصناعات المحلية، وخاصة غزل القطن، ليزرع في نفوس الهنود فكرة الاعتماد على النفس. لم يكن مجرد سياسي، بل كان مصلحًا اجتماعيًا ينادي بإلغاء التمييز الطبقي، وبحقوق المرأة، وبالوحدة بين الهندوس والمسلمين، في بلد كانت تتنازعه الطائفية والانقسامات.

زعيم الأمة وروحها

تحوّل غاندي إلى رمز وطني، يمشي حافي القدمين، يلبس الثوب الأبيض البسيط، ويعيش كما يعيش الفقراء. لم يتحدث من فوق منابر القصور، بل جلس مع الفلاحين والعمال والمهمّشين، يسمع لهم ويقودهم بإيمان لا يتزعزع. كانت مسيرته الكبرى إلى البحر لصناعة الملح، والتي قاد فيها الآلاف في تحدٍ سلمي لقوانين الاحتلال، واحدة من أعظم صور العصيان المدني في التاريخ الحديث. سجنه البريطانيون مرارًا، لكنه لم يطلب الرحمة، بل قال: “يمكنهم أن يسجنوا جسدي، لكنهم لا يستطيعون أن يسجنوا روحي“.

استقلال الهند وثمن الزعامة

في عام 1947، تحقق الحلم واستقلت الهند، بعد عقود من النضال بقيادة غاندي ورفاقه. لكن فرحة الاستقلال شابها الألم، حيث انقسمت الهند إلى دولتين: الهند وباكستان، واندلعت أعمال عنف طائفية دامية. حاول غاندي بكل جهده وقف حمامات الدم، وصام حتى الموت تقريبًا لكي تتوقف الفتنة. رفض أن يكون الاستقلال ثمنه الكراهية، ودعا للوحدة والمغفرة، لكنه دفع حياته ثمنًا لمواقفه.

استشهاد الزعيم ونهاية جسد، وبداية أسطورة

في 30 يناير 1948، وأثناء ذهابه لأداء صلاته، اغتيل المهاتما غاندي على يد متطرف رفض دعوته للتسامح بين الأديان. سقط الجسد، لكن روحه بقيت، تحلّق فوق شعوب الأرض، وتهمس لكل مظلوم أن طريق الحرية لا يُعبد بالعنف، بل بالحكمة والعزيمة والصبر.

إرث خالد في قلب الإنسانية

ما زال غاندي حتى اليوم يُذكر كأب للأمة الهندية، وكواحد من أعظم رموز الإنسانية. استلهمت من فكره حركات التحرر حول العالم، من نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا، إلى مارتن لوثر كينغ في أمريكا. لم يكن قائدًا سياسيًا فقط، بل كان ضميرًا عالميًا حيًّا، يعلّم البشرية أن اللاعنف ليس ضعفًا، بل شجاعة من نوع نادر. ترك غاندي لنا دروسًا لا تُنسى: أن نقاوم بكرامة، وأن نحب رغم الجراح، وأن نبحث عن السلام في عالم لا يكفّ عن الحرب.

- .